8 月 3 日,第二届上海国际蟹产业博览会筹备会在宁波大学海洋学院顺利举行。本次筹备会由宁波大学海洋学院主办,来自全国高校、行业协会、企业嘉宾齐聚一堂,围绕展会筹备细节、产业协同创新、产学研深度融合等议题深入交流,为推动蟹产业全链条升级凝聚智慧力量。

宁波大学海洋学院书记邵丽首先致欢迎辞,详细介绍了学院 67 年的办学积淀。学院前身为浙江水产学院宁波分院,如今已形成水产和生物学两大一级学科博士点支撑的学科体系,水产养殖学、生物技术专业入选国家一流本科专业,研究生规模已超本科生。王春琳教授团队研发的青蟹养殖技术突破地域限制,成功推广至河南、陕西、四川凉山等多地,甚至与哈萨克斯坦高校合作将技术推向 “一带一路” 沿线国家,相关成果多次登上央视。邵丽表示,宁波大学海洋学院将全力支持蟹博会等产业交流平台,提供学术支撑与场地保障,深化产学研合作,助力虾蟹产业高质量发展。

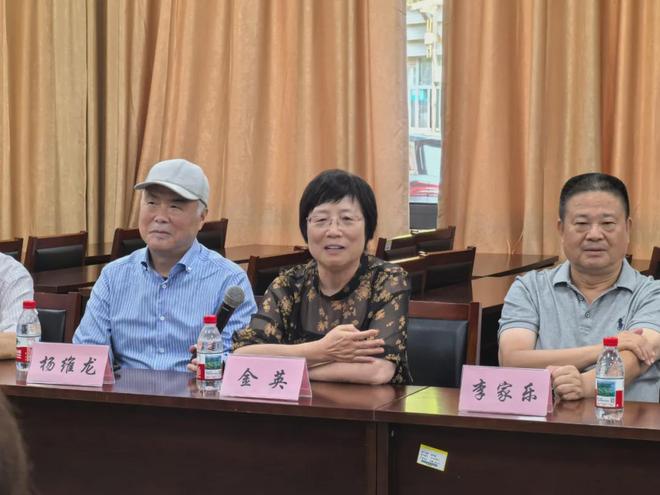

上海海洋大学教授、原副校长李家乐指出,高校应发挥 “源头创新” 作用,推动 “良种、良法、良销” 协同发展。他以河蟹、青蟹育种研究为例,建议蟹博会强化学术与产业的衔接,让科研成果真正服务产业升级。

安徽省渔业协会会长陈静宏介绍,本届蟹博会实现三大突破:品类从单一河蟹扩展至河蟹、青蟹、梭子蟹 “三线融合”;参会主体形成 “学者 + 企业家 + 协会” 三元结构;影响力从沿海延伸至宁夏等内陆地区,去年宁夏企业借展会打响品牌的案例印证了平台价值。他透露,10 月上海展会将突出 “产学研” 核心,推动全产业链交流。

江苏省渔业协会会长张朝晖提到,江苏对青蟹养殖技术需求迫切,希望与宁波大学合作推广优质苗种与养殖模式,弥补海水品种发展短板。

上海水产行业协会秘书长吴常产表示,对三门青蟹市场规模和运作方式感到震撼,认为乡村产业价值需通过流通实现,上海虽流通优势大但存在短板,协会计划参照宁波青蟹市场,在上海建设大型流通企业,树立水产品牌。他提到首届蟹博会在上海影响大,第二届范围更广,因上海人喜欢海鲜,希望宁波大学和宁波青蟹借展会打响品牌。

阳澄湖大闸蟹行业协会创始会长杨维龙称此次来宁波大学印象深刻,认为其产学研联动做得好,比苏州更深入。他指出做产业和品牌要深化产业化、市场化、品牌化运作,让老百姓和企业赚钱。他还提到去年蟹博会有影响力,青蟹虽目前接受度不如淡水蟹,但观念可改变,希望借助第二届蟹博会宣传推广青蟹,通过多交流、多展示提高知晓度,实现强强联合。

原上海农业农村委员会二级巡视员金英表示,当地政府和宁波大学海洋学院为推广三门蟹投入很多,认为这些符合中央一号文件从 “吃得饱” 到 “吃得好” 再到 “吃得健康” 的要求,螃蟹蛋白质含量高且易吸收,符合农业产业发展方向。他提到蟹博会还有两个月开幕,希望专家和企业家就如何办好展会、服务好参展商提出建议,让参展商有再来的意愿,还提到自 2025 年 1 月起,蟹博会组委会每月一研讨,此次主题就是办好蟹博会,期待大家的真知灼见。

宁波大学海洋学院王春琳教授表示,大家讨论后认为可将企业实践融入,未来还可能加入虾类,丰富产品种类,更好地服务老百姓,通过活动连接生产者与消费者。他希望将宁波大学和三门青蟹产业研究院作为组建单位纳入相关合作,还建议在展会上设置区域展示蟹的故事,通过科普、科技展示扩大影响,最终目的是做好产业,让老百姓受益、消费者满意。

宁波大学二级教授成永旭在会上表示,自己的加入将强化学院在河蟹、梭子蟹、青蟹三大经济蟹类的研究力量。他结合研究强调,蟹产业发展需技术与产业深度融合,建议蟹博会突出科研成果转化,比如将人工繁育、跨区域养殖等技术经验通过展会推广,助力各地解决养殖难题,同时呼吁加强产学研协同,让科研更好服务产业升级。

上海歌华展览服务有限公司项目总监韩玲介绍,称蟹博会组织架构日益庞大,目前展位预订达 78.6%,距开展还有两个多月,希望大家推荐资源。今年展会从河蟹产业博览会升级为国际蟹产业博览会,希望品种更多元、品类更丰富,提升观众和企业参展效果。今年将针对加工品和三门青蟹设置评比活动,融入年轻观众喜欢的互动形式,还计划搞厨师竞技活动,让调味品、黄酒企业参与,提升关注度,加入打卡、抽奖、代金券等活动,让全民参与度更高。她表示会支持宁波大学的科普展示,希望把活动落定,开始宣传招募,让展会更具可持续性。

苏州市节庆会展集团董事长章瑾在发言中介绍,长三角餐饮食材博览会已被纳入国家级农民丰收节,首次将丰收节从产地搬至销地苏州举办,依托昆山物流与市场优势服务沪苏消费需求。他建议蟹博会结合 “熊猫指南” 公益榜单推广优质蟹种,提议通过青年厨师大赛开展阳澄湖大闸蟹与三门青蟹烹饪 PK,推动展会联动与消费场景拓展。

江苏省渔业协会副会长、江苏世昌农牧集团董事长袁珍虎介绍,公司是农业产业链公司,以虾蟹饲料为主,有 4000 多亩养殖基地,养殖的 “霸王蟹” 口味好。这是他第一次参加蟹博会相关会议,原以为是炒概念,实际收获很大,看到了行业专家、龙头企业和优秀研究机构。他觉得本届展会视野更宽,纳入了多种蟹类,建议优质蟹评比要全链条可追溯,关注种苗、水质、管理等因素,还提到产业链中投入品管理很重要,若出现抗生素超标等问题会影响品牌,建议未来纵深发展产业链体系,特别是投入品管理。他表示企业会在设备改进、加工工艺等方面努力,为蟹产业贡献力量。

水产养殖网总编蔡俊介绍,水产养殖网 2006 年成立,2003 年从虾蟹领域切入,深耕行业 20 余年,举办过小龙虾、河蟹、罗氏沼虾、青虾、鳜鱼、智慧渔业等产业大会。他对宁波大学了解已久,知道其水产学科实力强,此次参观三门青蟹产业技术研究院,看到宁波大学在海水蟹技术创新和产业发展上的突出成绩。他认为蟹博会实现了政产学研推全覆盖,与地方政府互动频繁,从推广中华好蟹到全产业链发展,再到高校科研院所加入,还有餐饮烹饪比赛,实现了全产业推广。水产养殖网注重全产业链融合,此次来宁波大学希望为后期与海水蟹产业的融合发展奠定基础,共同推动产业发展。

湖州乾昌酿酒有限公司董事长陈卫忠介绍,公司是有 130 多年历史的中华老字号,主要生产黄酒、玫瑰米醋、酱油等,玫瑰米醋是中国四大名醋之一,适合搭配虾蟹。他提到与上海卖蟹商家合作的经历,使得公司蟹醋销量全国第一。此次带来玫瑰米醋、海鲜酱油和虫草黄酒作为伴手礼,希望大家提出建议,还邀请大家到湖州评蟹、参观企业。

中国浙菜 (国际) 发展委员会副主席兼秘书长李亚介绍,自己做餐饮出身,与陈卫忠是师兄弟,通过葛会长相识。首届蟹博会时他提议做蟹宴,认为螃蟹最终要走向餐桌,今年计划举办以蟹为主体的烹饪比赛和交流活动,因为蟹宴品鉴会场地有限,难以让更多人参与,而烹饪比赛能让更多老百姓参与其中,推动螃蟹消费。他会细化活动方案,供大家提意见,力求接地气。

中国渔业协会水产商贸分会常务副会长杨国伟表示,昨天参观宁波大学三门基地感触很深,40 年前曾去过一次。去年首届蟹博会较单一,加入青蟹后会更丰满。他提到青蟹养殖周期短、盐度适应幅度大、价格有优势,发展潜力大,像盐城、南通等地有养殖潜力。他建议蟹博会纳入 “中华好蟹” 名称,因其有一定知名度,还建议借助宁波大学的经验提升展会评价的含金量。关于展会收费和互动,他提到上海流行的 “票根经济”,建议发动身边资源推荐企业参展,已收几个定金,会落实到位。他还透露展会计划收 9.9 元门票,可兑换 99 元折扣,正在制定标准和监管方案,力求将蟹博会打造成 “永不落幕的展会”。

合肥工业大学教授、安徽省水产学会理事长、国家虾蟹产业技术体系岗位科学家陆剑锋表示,此次来是为蟹博会组委会与宁波大学对接,看望组委会专家,也是体系内外的交流。他认为蟹博会应从国内单一协调向国际发展,从单一蟹类扩展到河蟹、青蟹、梭子蟹三种。他提到目前加工企业参展不多,计划组织加工推进组,设立加工展区并评选奖项,如最佳设计奖、最佳品牌奖等,还建议评奖可由各省推荐后筛选,现场评比增加人气,具体奖项和评选方式还需商议。

中国水产科学研究院东海水产研究所水产品质量安全与加工室主任郭全友教授在发言中聚焦蟹类加工与质量安全。他建议蟹博会增设加工技术专题展区,推动从养殖到加工的全链条升级。强调需建立加工品质量评价标准,关注保鲜技术、副产物综合利用等领域,通过展会促进加工企业与科研机构合作,提升蟹产业附加值与安全保障水平。

江苏省淡水水产研究所种质与育种室主任葛家春介绍,自己来自江苏省淡水水产研究所,做过河蟹质量安全检测、良种选育和绿色健康养殖技术研究,参与全国水产原良种审定委员会和全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技委工作,负责标准制定。他赞同青蟹在江苏有发展前景,希望与宁波大学合作做大产业。对于蟹博会,他建议参赛蟹产品预先检验,防范质量风险,还提到投入品质量重要,建议企业提供权威的有效性和安全性评价报告,这也是米乐 登录入口未来的发展方向。

上海海洋大学教授、国家虾蟹产业技术体系岗位科学家杨筱珍在会上着重指出,虾蟹产业的稳健前行,离不开科研成果从实验室到田间地头的高效转化。她建议蟹博会专门设置 “虾蟹健康养殖技术对接区”,通过组织科研团队与一线养殖户 “面对面” 交流,现场解答养殖过程中的技术难题,分享最新的生态养殖模式,如循环水养殖、稻蟹共生等创新技术,让养殖户能直观学习并应用。同时,她还提到上海海洋大学在河蟹生态高效养殖技术体系上已取得阶段性成果,能有效提升河蟹品质与产量,希望借蟹博会平台与各地养殖户、企业分享,助力产业技术革新 。

安徽农业大学动物科技学院水产系副主任、特任副教授李西雷介绍,自己是安徽农业大学水产系的,由老师介绍参与蟹博会工作,主要做河蟹、虾蟹类研究。蟹博会与安徽有很多联系,去年服务的企业和无为螃蟹品牌推介会都参与了展会,展会办好对养殖主体和企业有利,也能增加科研工作。他表示希望多参与活动,贡献力量。

中渔协水产商贸分会常务副秘书长袁道亮在发言中聚焦蟹博会评比标准优化,建议完善模式大赛和蟹类评比的筛选机制。他提出对参赛企业提前走访调研,限制各省推荐名额以确保质量,避免评审时因样本过多影响效率,力求评出经得住考验的标杆企业与模式,提升评比权威性和产业指导价值。

安徽省渔业协会副秘书长于朝阳在发言中表态,将积极组织安徽养殖企业、加工企业参与上海蟹博会及长三角渔博会等展会集群。他强调会尊重各展会独立性,推动区域资源共享,通过搭建企业与平台的对接桥梁,助力安徽虾蟹品牌走向更广阔市场,为产业协同发展贡献力量。

宁波大学海洋学院水产系主任、博士生导师、海水蟹育种与增养殖技术研究团队负责人史策在发言中表示,作为学院团队成员,将认真落实各位嘉宾提出的意见建议。他感谢各方对宁波大学海洋学院科研与产业融合工作的认可,强调会积极参与蟹博会筹备及后续产业合作,助力科研成果落地转化,全力支持展会相关工作,预祝第二届上海国际蟹产业博览会圆满成功。

中渔协水产商贸分会执行会长助理陆燕萍介绍,蟹博会研讨会从今年 1 月上海崇明开启,每月研讨,积累了很多专家建议。她还介绍了所在公司的发展历程,主要做水产销售和餐饮配送,近一年研发海鲜点心,邀请了金牌点心师,欢迎大家品尝,尤其是双河蟹酥饼。

中国渔业协会水产商贸分会执行会长、上海国际蟹产业博览会组委会执行理事长葛锦海在本次筹备会上进行总结发言,充分肯定了各方为蟹产业发展与蟹博会筹备付出的努力。他指出,蟹博会自筹备以来,已历经 6 次重要研讨会,每次都取得显著成果,并得到了各地区对蟹博会的重视与支持,而此次宁波大学海洋学院之行更是意义非凡,汇聚产学研各界智慧,为展会注入强大动力。

谈及展会规划,葛锦海透露,组委会计划大幅提升本届蟹博会的规模与影响力。在展区设置上,将进一步优化布局,专门开辟特色专区展示三门青蟹等优势品种,通过集中展示、专业评比等形式,突出各地蟹产品特色,助力打造区域公用品牌。同时,组委会将加大宣传推广力度,借助线上线下多元渠道,精准触达目标客户,吸引更多专业采购商与消费者参与,切实提升展会成交转化率。

产业合作方面,葛锦海强调蟹博会将发挥平台纽带作用,促进产学研深度融合。一方面,推动高校、科研机构与企业建立长期合作机制,加速科研成果落地转化,如宁波大学青蟹养殖技术的推广应用;另一方面,鼓励企业间开展技术交流、资源共享,共同应对产业面临的挑战,像针对青蟹产业规模效应不足等问题,携手探索解决方案,推动蟹产业全链条协同发展。

葛锦海还特别感谢了宁波大学海洋学院、三门县政府等各方对蟹博会筹备工作的大力支持。他诚挚邀请各方嘉宾于 10 月 17 - 19 日光临上海,共赴这场蟹产业年度盛会,期待大家在展会上深入交流、拓展合作,共同谱写蟹产业高质量发展新篇章,让蟹博会真正成为 “永不落幕的展会”,持续赋能产业前行 。

筹备会上,各方达成共识:第二届上海国际蟹产业博览会将以 “海陆联动、全链融合” 为特色,强化国际视野,推动淡水与海洋蟹类协同发展。

宁波大学海洋学院与上海国际蟹产业博览会组委会专家团队还举行了 “融合共进 相互成就” 主题赠礼仪式,象征产学研携手前行的决心。

与会嘉宾一致期待,通过展会平台推动技术创新、品牌培育与市场拓展,让小小青蟹成为服务乡村振兴、造福百姓生活的大产业。

会前来自全国高校、行业协会、企业嘉宾走访参观三门青蟹产业技术研究院,该研究院于2021年9月由三门县与宁波大学成立,为无编制形式的事业单位,由原宁波大学海洋学院特聘院长王春琳教授担任院长,在青蟹产业链多个环节取得突破,创新多种养殖模式,技术还辐射至内陆地区。三门县农业农村局副局长叶春宇、三门青蟹服务中心主任苏以鹏、三门东航水产负责人王成东、台州三港海水养殖专业合作社负责人柯孔柱等三门县嘉宾以及宁波大学海洋学院教授副院长母昌考,宁波大学海洋学院助理研究员吴清洋、陈书健等出席了座谈会。

三门县作为中国青蟹之乡、小海鲜之乡,海水养殖优势显著,但青蟹产业也面临规模效应不足等问题,当地已通过一系列举措加大产业投入。

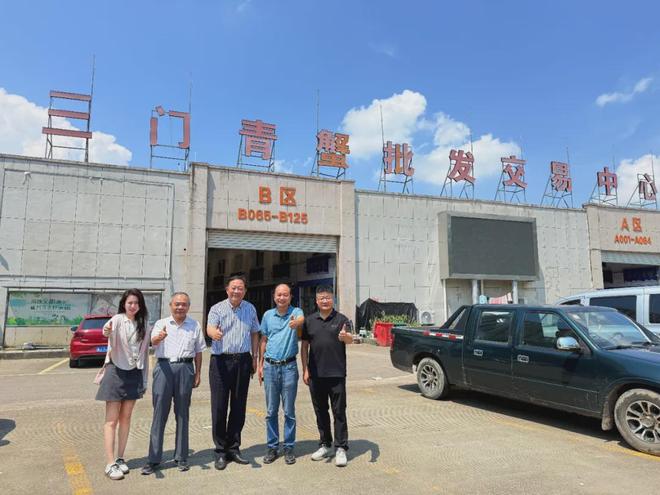

为更精准把握产业实际,在会前,团队还实地走访了“三门青蟹批发交易中心”及“三门杨亚夫青蟹经营部”,深入市场一线,挖掘产业需求与发展亮点,为本次筹备会交流及蟹博会推进积累了鲜活实践素材。